【摘要】 从摄影光圈调控到电子显微镜的纳米级成像,探索“景深”在宏观与微观世界的双重应用。揭秘光圈大小、电子束角度、光阑孔径等参数如何影响成像清晰度,解析景深背后的光学原理与量子力学奥秘,感受科技在艺术与科学中的极致追求。

你是否想过,科学家用扫描电镜观察纳米世界时,与摄影师用单反捕捉风景时,竟共享着同一个专业术语——"景深"?这个横跨微观与宏观的概念,背后隐藏着怎样的科学密码?

景深的诞生:两种技术背后的底层逻辑

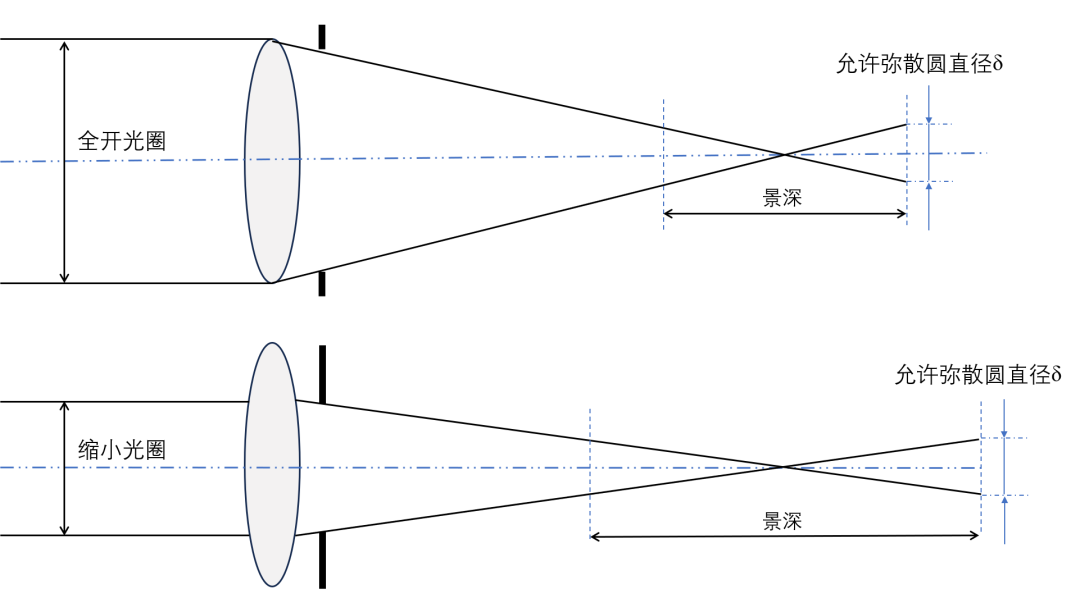

在焦点前后各有一个容许弥散圆,这两个弥散圆之间的距离就叫景深,即:在被摄主体(对焦点)前后,其影像仍然有一段清晰范围的,就是景深。换言之,被摄体的前后纵深,呈现在底片面的影象模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内。

图1. 景深变化的基本原理

异曲同工:科技美学的共同基因

1. 摄影:用光圈“指挥”光线的舞蹈

想象一下,光圈是镜头中的一扇门:

·门缝越窄(f/16):光线排着队“规规矩矩”地进入,前后景物都清晰可见(大景深),适合风光摄影中展现绵延山脉。

·大门敞开(f/2.8):光线“自由散漫”地涌入,只有焦点处清晰,背景融化成梦幻光斑(小景深),人像摄影师借此突出人物情绪。

图2. 不同光圈大小对摄影效果的影响

光圈大小,决定了光线是“军训队列”还是“自由派对”。

2. 扫描电镜(SEM):电子束的“纳米级绣花针”

在电镜的世界里,电子束代替了光线:

·电子束开口角极小(<1°):如同一根“纳米绣花针”,以近乎平行的角度扫描样品表面,即使凹凸相差微米,也能在图像中清晰呈现。

·毫米级景深的秘密:SEM的“超能力”来自双重加持——比针尖还小的光阑孔径(微米级)和厘米级工作距离,让单张图像能看清集成电路的立体沟壑,甚至花粉表面错综复杂的纹路。

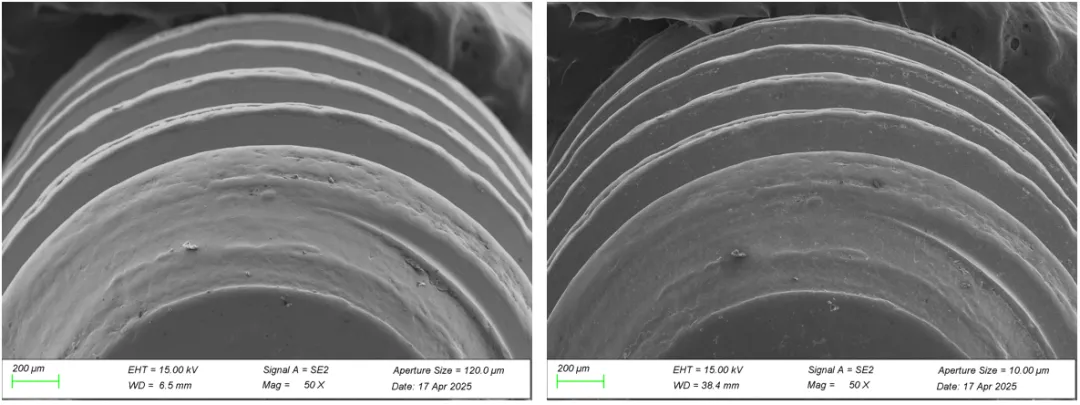

图3. 不同光阑大小对电子成像景深的影响

(左边图片景深小,样品尺寸很大时会导致高低差异大的区域会有模糊的显现。右图通过参数调节加大景深,高低起伏产生的模糊效果得到优化。)

无论是调整相机光圈,还是校准电镜电子束,核心都在于控制能量束的“纪律性”:

·传播角度越小(光锥/电子束越平行),景深越深,清晰范围越广。

·工作距离越近,能量束聚焦能力越强,画面重点越突出。

那么为什么SEM能实现“毫米级景深”?

摄影镜头的光圈再小,也无法突破光波的衍射极限;而SEM的电子束波长更短,配合微米级光阑和近距离扫描,最终在纳米尺度上“拼凑”出毫米级的清晰纵深——这是量子力学与精密工程的共同胜利。

在科学研究上,不止追求小景深带来的整体清晰效果,景深差异呈现的立体感效果在微观形貌拍摄上应用更加广泛。

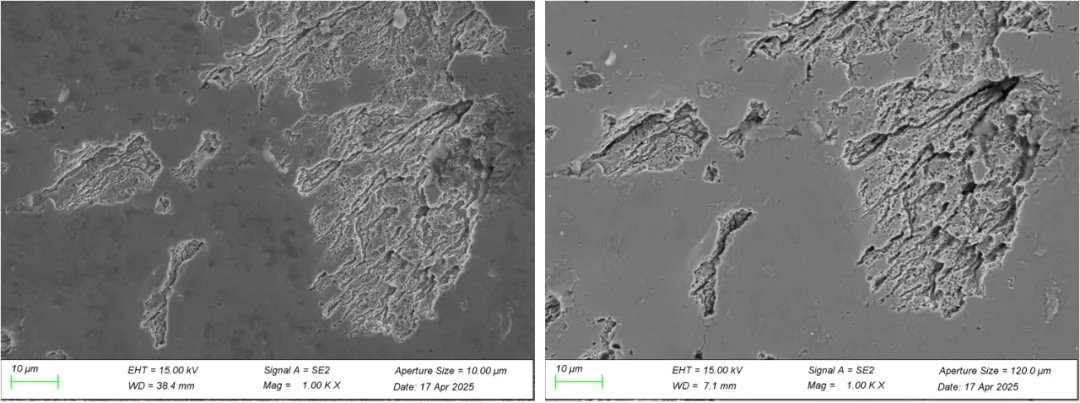

图4. 小景深在电子成像中的效果对比

(左边图中景深很大,各个区域能够同时看清。右图景深变小,高低模糊的差异,使微观呈现的立体感更好。)

结语

技术的终极目标,是让不可见变为可见。正如摄影师追求“数毛级”画质,科学家追求原子级成像——在探索清晰的道路上,理性与感性早已悄然共鸣,追求极致是人类发展的必然结果。

下一次,当你用手机拍下晨露,或看到电镜下的芯片结构时,不妨想一想:

那些清晰与模糊的交界处,藏着的不仅是光与电子的规律,更是人类追问真相的执着与创造美的本能。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-05-22

2025-05-22

3308

3308

0

0