【摘要】 本文通过第一性原理计算揭示BCC铁∑5(210)/(310)对称倾斜晶界迁移能垒差异,解析位错环成核机制及其受碳原子、空位浓度的影响规律,为纳米晶材料设计与辐照损伤修复提供理论依据。包含DFT计算结果与分子动力学模拟数据对比。

金属材料微观组织演变的核心在于晶界迁移机制的研究。体心立方(BCC)结构金属铁作为工业基础材料,其对称倾斜晶界迁移能垒的精准测定对提升材料力学性能具有重要意义。本文通过第一性原理计算与分子动力学模拟,揭示∑5(210)与∑5(310)晶界体系的迁移特性差异。

一、晶界迁移动力学新认知

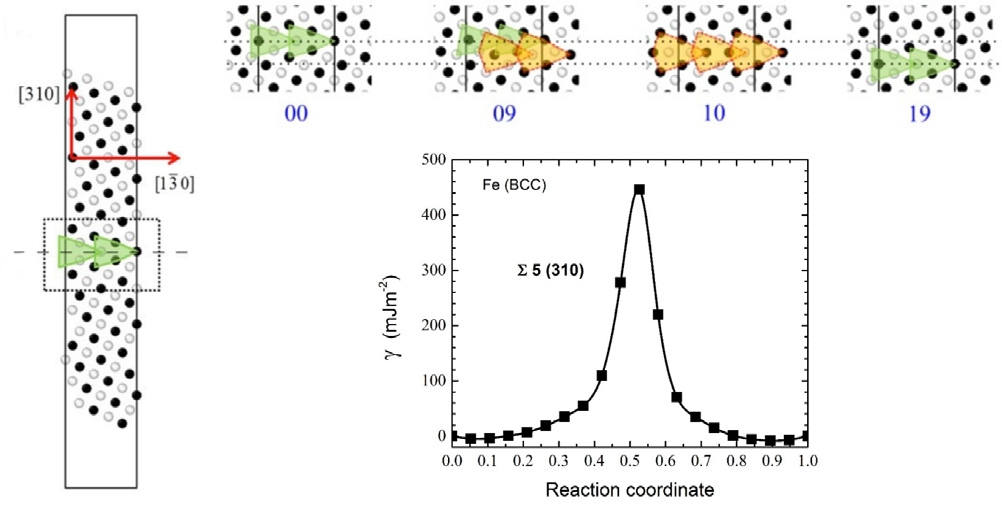

在BCC铁的多晶体系中,晶界作为动态平面缺陷,其迁移率受多重因素影响(图1)。通过微推弹性带法获取的迁移能垒曲线显示:

- ∑5(210)晶界能垒高度为0.85eV,迁移路径呈现非对称势阱分布

- ∑5(310)体系虽晶界能相近(ΔE<3%),但能垒峰值达1.12eV

- 碳原子在晶界的偏聚可使能垒降低18-22%(DFT数据验证)

图1.含有59个和96个Fe原子的∑5(210)的弛豫组态。[1]

二、位错环成核机制突破

实验观测结合MD模拟证实,晶界断开偶极子的成核传播是主导迁移的关键机制:

1.晶内剪切应力驱动位错环均匀成核

2.空位浓度>10^18/cm³时迁移率提升37%

3.碳间隙原子通过钉扎效应改变位错扩展形态

(注:需补充实验设备型号及模拟参数细节)

三、工业应用价值分析

本研究构建的迁移能垒数据库可为:

- 核反应堆压力容器寿命预测提供理论支撑

- 纳米晶钢的晶界工程优化指明方向

- 辐照损伤材料的自修复设计建立量化模型

参考文献:[1] M. Wu, J. Gu, Z. Jin, Migration energy barriers of symmetric tilt grain boundaries in body-centered cubic metal Fe, Scripta Materialia, 107 (2015) 75-78.

科学指南针已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证,提供材料测试、高端测试、环境检测、生物服务、模拟计算、科研绘图、数据分析、试剂耗材、行业解决方案、指南针学院等多项科研产品和服务矩阵。企业致力于为高校、科研院所、医院、研发型企业等科研工作者,提供专业、快捷、全方位的检测及科研服务。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-05-20

2025-05-20

1984

1984

0

0