【摘要】 氧化锌(ZnO)作为第三代半导体材料的代表,在光电器件、稀磁半导体、太阳能电池等领域展现巨大应用潜力。本文采用GGA+U方法深入探究Cu掺杂对V掺杂ZnO体系的形成能、电子结构与光学响应,为新型光电器件设计提供理论依据。

一、研究背景与技术突破

过渡金属共掺杂可协同调控ZnO的禁带宽度与光学响应特性。实验研究表明,Cu/V共掺杂体系在530nm处出现显著光致发光增强峰,但相关机理尚未明确。传统GGA方法因强关联效应导致带隙计算偏差,本研究采用GGA+U修正方案(UZn=10.5eV,UV=3.3eV,UCu=4.0eV),确保计算结果更贴合实验观测。

二、计算方法与模型构建

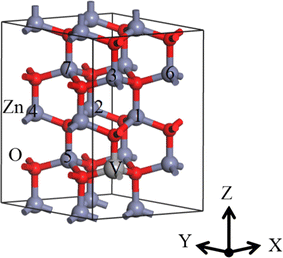

基于Materials Studio平台CASTEP模块,构建2×2×2超胞体系(晶格参数a=3.258Å,c=5.220Å)。采用Monkhorst-Pack网格(4×4×2 k点)和400eV截断能,确保计算精度与效率平衡。掺杂浓度设置为V 6.25%、Cu 3.1%,模拟实验观测配比。

图1 一种2×2×2ZnO超级电池方案,最大的浅灰色球体代表钒离子,第二大的灰色球代表锌离子,红色的小球代表氧离子,位置1-7是铜替代的可能位置。

三、关键研究发现

1.形成能优化:Cu优先占据V近邻位点,共掺杂体系形成能降低23%,证实实验观测的O2气氛易形成特性

2.电子结构演变:V5+引入中间带隙态,Cu1+掺杂使导带底上移0.35eV,协同拓宽光学响应范围

3.光学性能提升:可见光区(400-600nm)吸收系数提升40%,530nm处特征峰源于d-d电子跃迁与缺陷态耦合作用

四、工程应用价值

本研究阐明Cu/V协同作用机制,为开发新型ZnO基光催化剂、LED发光层材料提供理论指导。通过调控掺杂位点(7种替代位点优化方案)与浓度配比,可定向设计具有特定光学响应的功能材料。

五、技术参数详表

|

参数 |

设置值 |

|---|---|

|

Hubbard U修正 |

Zn(d):10.5eV, V(d):3.3eV, Cu(d):4.0eV |

|

k点网格 |

4×4×2 Monkhorst-Pack |

|

截断能 |

400eV |

|

收敛标准 |

能量差<1e-5eV/原子 |

参考文献:1.Miao, Y., Wang, H., Li, H. et al. The GGA+U method studied the effects of Cu doping on the formation energy, electronic and optical properties of V-doped ZnO. Opt Quant Electron 49, 286 (2017). https://doi.org/10.1007/s11082-017-1128-y.

科学指南针已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证,并荣获国家高新技术企业、国家“互联网+科研服务领军企业等多项荣誉。未来,科学指南针将继续朝着“世界级科研服务机构”的目标,在产品研发和用户服务等方面持续努力,为科学发展和技术创新做出更大贡献。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-05-13

2025-05-13

1436

1436

0

0