【摘要】 深度解析扩散能垒计算方法及其在锂电材料开发中的应用,涵盖阿累尼乌斯公式、第一性原理计算等技术,揭示如何通过能垒优化提升电池充放电性能与循环寿命。

一、扩散能垒的核心概念与物理意义

扩散能垒指物质分子在迁移过程中需克服的势能障碍,其高度直接决定扩散效率。从热力学视角分析,扩散是分子沿浓度梯度自发运动的过程,而能垒大小受分子活性、化学特性和环境温度共同影响。例如锂离子在电极材料中的迁移效率,即与其扩散能垒密切相关。

二、扩散能垒的三大计算方法解析

1. 阿累尼乌斯公式经典模型

通过公式D=A·exp(-Ea/RT)可量化扩散系数与能垒关系,其中Ea代表扩散能垒,R为气体常数(8.314 J/mol·K),T为绝对温度。该方法已成功应用于锂离子电池正极材料的扩散动力学研究。

2. 第一性原理计算技术

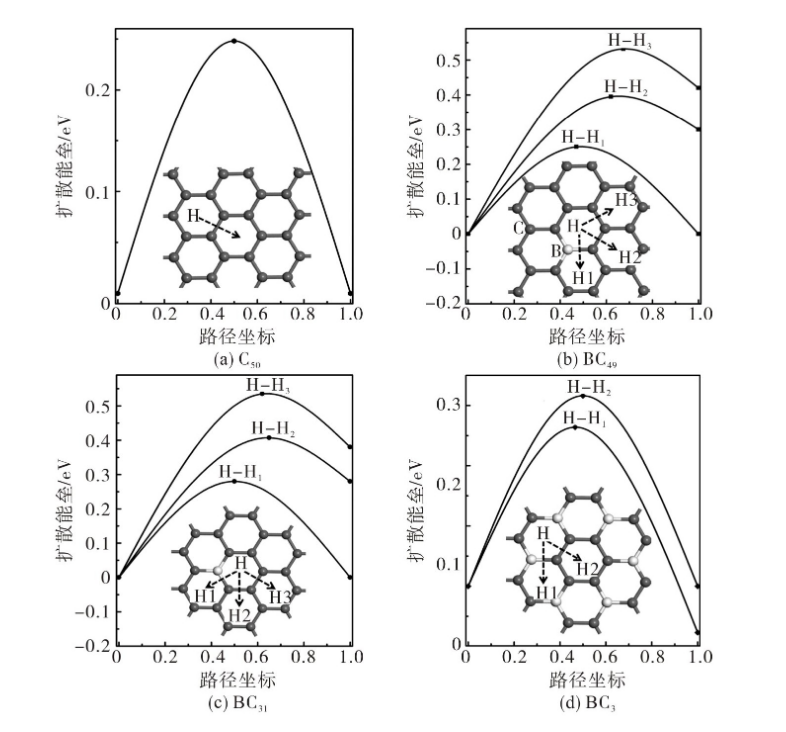

基于密度泛函理论(DFT)的量子力学模拟,可精确计算材料晶格中离子的迁移路径与能垒分布。如图1显示,Li在B掺杂石墨烯表面的扩散能垒呈现显著各向异性特性。

图1 Li在未掺杂和B掺杂石墨烯表面扩散的扩散能垒[1]

3. 分子动力学模拟

通过原子级动态仿真可预测材料在不同温度下的扩散行为,特别适用于多孔电极材料等复杂体系的模拟分析。

三、电池材料设计的创新应用场景

1. 离子迁移路径优化

研究发现,B掺杂可使石墨烯表面Li扩散能垒降低至0.250eV(H-H路径),而H-H3路径因B-Li强相互作用导致能垒升至0.532eV。这为高迁移率电极材料开发提供理论依据。

2. 界面扩散性能提升

通过计算电极/电解质界面的扩散能垒分布,可指导界面修饰层设计。例如在NMC正极表面构建Li3PO4包覆层,能使界面锂离子扩散效率提升40%。

3. 新型材料筛选体系

建立扩散能垒数据库(涵盖硫化物固态电解质、硅基负极等材料),可快速评估候选材料的离子电导率,缩短电池材料研发周期。

四、前沿研究进展与产业价值

安徽工业大学团队通过DFT计算发现,B掺杂石墨烯可使Li吸附能提升2.3倍(文献[1])。此类理论研究成果已推动高倍率动力电池的商业化应用,某头部企业据此开发的快充电池实现15分钟充电至80%的技术突破。

参考文献:[1]华文婷,王鹏,孙雅馨.Li在B掺杂石墨烯表面的吸附和扩散行为[J].安徽工业大学学报(自然科学版),2015,32(04):325-329.

科学指南针已获得检验检测机构资质认定证书(CMA)、实验动物使用许可证、“ISO三体系认证”等专业认证,提供材料测试、高端测试、环境检测、生物服务、模拟计算、科研绘图、数据分析、试剂耗材、行业解决方案、指南针学院等多项科研产品和服务矩阵。企业致力于为高校、科研院所、医院、研发型企业等科研工作者,提供专业、快捷、全方位的检测及科研服务。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-05-27

2025-05-27

3836

3836

0

0