【摘要】 本文通过Py-GC/MS技术系统研究生物油100-550℃热解过程,揭示66种组分的热稳定性差异,解析酚类、醛类等化合物的温度响应特征,为生物油精炼工艺提供关键数据支撑。

生物油作为可再生能源的重要载体,其储存过程中的组分变化直接影响后续精炼效率。实验室研究显示(图1),当储存温度超过50℃时,油品黏度会显著增加,这一现象与组分间的热力学失衡密切相关。

%E3%80%81150%C2%B0C(B)%E3%80%81200%C2%B0C(C)%E3%80%81250%C2%B0C(D)%E3%80%81300%C2%B0C(E)%E3%80%81350%C2%B0C(F)%E3%80%81400%C2%B0C(G)%E5%92%8C550%C2%B0C(H)%E7%9A%84%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%B2%B9%E6%A0%B7%E5%93%81%E7%9A%84%E6%80%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E8%89%B2%E8%B0%B1%E5%9B%BE%E3%80%82%5B1%5D.png)

图1. PY-GCMS测定了PT为100°C(A)、150°C(B)、200°C(C)、250°C(D)、300°C(E)、350°C(F)、400°C(G)和550°C(H)的生物油样品的总离子色谱图。[1]

■ 热解实验揭示组分差异

研究团队采用CDS5200HP-R微热解仪联合安捷伦7890A/5975C气质联用系统,通过阶梯式升温(100-550℃)对生物油进行精细解析。实验数据显示:

- 检测到的66种特征化合物呈现9类温度响应模式

- 酚类物质在300℃时保留率达82%

- 醛类化合物在250℃后出现明显聚合反应

- 酮类组分在400℃仍保持90%以上稳定性

■ 关键组分稳定性图谱

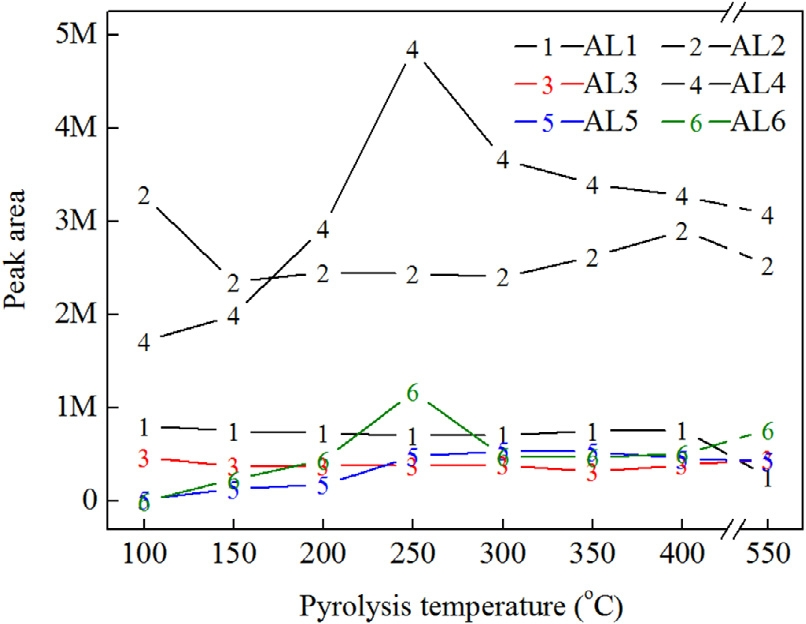

下图数据显示:

图2. 不同PT条件下GC/MS鉴定的醛类化合物的峰面积。[1]

1.热敏感组分:呋喃类、某些烯烃在150℃即开始分解

2.稳定组分:愈创木酚等酚类物质在550℃仍存留65%

3.反常现象:部分酯类在250-400℃出现酯交换反应

■ 工业应用启示

研究证实生物油作为混合物整体稳定性较差,但分离后的单体化合物展现出优异耐温性。这对精炼工艺具有重要参考价值:

- 分级裂解温度设定建议:初级处理≤200℃

- 抗氧化剂添加窗口:150-250℃关键区间

- 储存容器选择标准:需耐酸性物质腐蚀

【技术突破】

该研究创新采用动态热解-GCMS联用方案,成功实现:

✓ 单次实验完成全温区扫描

✓ 实时监测微量组分变化

✓ 建立化合物热稳定性数据库

【研究展望】

团队后续计划开展:

① 不同含水率样本对比实验

② 金属离子催化效应研究

③ 工业级分离装置适配测试

参考文献:[1] F. Jin, P. Liu, L. Chen, D. Hua, X. Yi, Study on the thermal stability of the bio-oil components by Py-GC/MS, Energy Reports, 9 (2023) 280-288.

科学指南针以分析测试为核心,提供材料测试、环境检测、生物服务、模拟计算、科研绘图等多项科研产品,累计服务1800+个高校、科研院所及6000+家企业,获得了60万科研工作者的信赖。始终秉持“全心全意服务科研,助力全球科技创新”的使命,致力于为高校、院所、医院、研发型企业等科研工作者提供专业、快捷、全方位的服务。

免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。

您已经拒绝加入团体

您已经拒绝加入团体

2025-05-20

2025-05-20

2545

2545

0

0